STORICI E NARRATORI DI PESTILENZE

Il fenomeno della pandemia in corso richiede un approccio che non si limiti solo ai numeri, ai rimedi sanitari, alle disposizioni governative, alla reazione della gente comune. Molto spesso si dimentica che oltre le necessarie analisi dei competenti nell’ambito scientifico e medico, oltre gli opportuni e doverosi provvedimenti delle autorità governative, oltre il lavoro ancor più faticoso di chi è in prima linea a combattere il male e ad aiutare chi ne è colpito, occorre anche una lettura a partire dalla psicologia umana, con le sue reazioni istintive e con le sue risposte più ponderate, che rivelano come anche in simili circostanze l’uomo sia in grado di far fronte al male. Ci vuole l’approccio di tipo antropologico, ma anche quel genere di lettura del fenomeno che noi consideriamo “umanistico”, perché in esso vediamo lo spirito umano reagire, ben oltre l’iniziale sconcerto. Queste forme di pandemia sono abbastanza frequenti e, in certi casi, non solo diffusi un po’ ovunque, ma anche presenti in modo molto drammatico per il coinvolgimento di tante persone, che ne rimangono segnate, sia perché muoiono, sia perché, anche a salvarsi, ne porteranno sempre le conseguenze. Di questi fenomeni ciclici abbiamo avuto spesso i cronisti, che si limitano a dare il loro resoconto della vicenda; talvolta abbiamo avuto gli storici che si sono prefissi di consegnare una sorta di insegnamento per i casi a venire; non di rado si sono cimentati anche scrittori di vaglia, che sono partiti da vicende in cui erano coinvolti, o da studi storici su cui si sono resi esperti, arrivando talvolta a dare anche racconti di pura fantasia, nei quali però le vicende narrate appaiono fortemente “verosimili”. In queste narrazioni abbiamo un tipo di lettura umanistica, in quanto al centro delle vicende sono le persone, ma soprattutto si coglie la preoccupazione di suscitare nei lettori una sensibilità che faccia prevalere il taglio umano, la considerazione di come l’uomo in simili circostanze possa riemergere più cosciente, più vigile, più saggio, più … umano! La breve analisi dei casi presi in considerazione valuta e valorizza soprattutto la componente “letteraria” e quindi non solo la ricostruzione degli eventi, ma la particolare modalità narrativa degli scrittori presi in considerazione, per capire quale sia l’intendimento, spesso anche esplicitato, nel voler offrire la propria indagine, la propria maniera di accostare questi fenomeni.

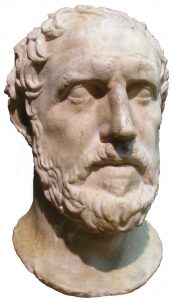

LA PESTE DI ATENE (430-429 a.C.) in TUCIDIDE: IL MALE DESCRITTO E VISSUTO NEL SINGOLO

Lo storico ateniese Tucidide (460 c. – 404c) non è il primo, né il solo a parlare di pestilenze: ne parla già la Bibbia, nel libro dell’Esodo, laddove la peste è una delle piaghe d’Egitto, con cui Mosè cerca di far breccia nel cuore del Faraone. Il racconto può apparire anche “mitologico”, ma non è improbabile che si siano succedute in terra d’Egitto forme di pestilenza, soprattutto in certe aree di forte densità umana Leggi tutto “LA PESTE NELLA STORIA E NELLA LETTERATURA (1) – TUCIDIDE”

Qui ci sono immagini di bambini della Tanzania, dove opera

Qui ci sono immagini di bambini della Tanzania, dove opera  Quei bambini, che spesso noi consideriamo più una sorta di fastidio, di costo, di continuo motivo di preoccupazione, qui sono la sola risorsa che garantisca il futuro. È così anche nel “sogno di Dio”, quello che lui alimenta in Gesù, mandato fra noi a portarci il vivere di Dio. Perché allora non dovrebbe diventare pure il nostro sogno, riprovando a investire in loro le nostre risorse? Queste sono sempre spese bene, perché non costruiscono solo cose, mezzi, altri beni materiali, ma soprattutto persone con potenziale umano che può diventare qualcosa di nuovo, di geniale, di creativo. In essi ci appare la grazia di Dio, come ci viene detto nel giorno dell’Epifania, rivelatrice di Gesù come vero tesoro dato all’intera umanità, e in essi scopriamo che c’è davvero ancora futuro, in essi c’è il vero e migliore futuro. È proprio il caso di riconoscerlo: da un altro mondo, non più solo dal nostro, si aprono prospettive nuove e diverse per un mondo che ci auguriamo differente da quello attuale, nella misura in cui si fa più attento alle risorse umane e in esse trova il vero tesoro, ciò che dà speranza. Lo avevano intuito i Magi in quel Bambino che hanno colmato dei loro doni significativi per la sua missione; lo dobbiamo intuire anche noi, perché anche le nostre risorse per loro siano investite bene per la rinascita di tutti e per il rinnovamento di questo mondo.

Quei bambini, che spesso noi consideriamo più una sorta di fastidio, di costo, di continuo motivo di preoccupazione, qui sono la sola risorsa che garantisca il futuro. È così anche nel “sogno di Dio”, quello che lui alimenta in Gesù, mandato fra noi a portarci il vivere di Dio. Perché allora non dovrebbe diventare pure il nostro sogno, riprovando a investire in loro le nostre risorse? Queste sono sempre spese bene, perché non costruiscono solo cose, mezzi, altri beni materiali, ma soprattutto persone con potenziale umano che può diventare qualcosa di nuovo, di geniale, di creativo. In essi ci appare la grazia di Dio, come ci viene detto nel giorno dell’Epifania, rivelatrice di Gesù come vero tesoro dato all’intera umanità, e in essi scopriamo che c’è davvero ancora futuro, in essi c’è il vero e migliore futuro. È proprio il caso di riconoscerlo: da un altro mondo, non più solo dal nostro, si aprono prospettive nuove e diverse per un mondo che ci auguriamo differente da quello attuale, nella misura in cui si fa più attento alle risorse umane e in esse trova il vero tesoro, ciò che dà speranza. Lo avevano intuito i Magi in quel Bambino che hanno colmato dei loro doni significativi per la sua missione; lo dobbiamo intuire anche noi, perché anche le nostre risorse per loro siano investite bene per la rinascita di tutti e per il rinnovamento di questo mondo.  La notizia che noi ricaviamo dal Vangelo non è propriamente la nascita di un bambino, ma la venuta al mondo del Salvatore: così viene presentato ai pastori dall’angelo che ne dà loro l’annuncio.

La notizia che noi ricaviamo dal Vangelo non è propriamente la nascita di un bambino, ma la venuta al mondo del Salvatore: così viene presentato ai pastori dall’angelo che ne dà loro l’annuncio.